Абхазия — 2. 6 августа 2010 г.

Следует пояснить, что тексты, публикуемые здесь и далее — это несколько переработанные страницы из моего полевого дневника, который я вёл, когда находился в экспедиции. На самом деле, это скорее не дневник, а записки путешественника или что-то в этом роде, поскольку собственно о находках в нём практически не упоминается. Написано коряво, зато от души.

Сегодня шестой день моего пребывания в лагере археологической экспедиции, что раскапывает крепость Сан-Томасо (Сана-Маса) XIII–XIV вв., находящуюся на территории села Кындыг Очамчирского района республики Абхазия.

Живу я в одной с Корогодиным палатке, поскольку отдал свою девочке Саше, о чём безмерно жалею.

Студенты в экспедиции поделены на два «лагеря»: историков и географов с одноимённых факультетов СПбГУ. Географы, к тому же, ещё и члены РГО — Русского географического общества. Всех нас разбили на звенья, которые в порядке очереди дежурят по лагерю: варят пищу, следят, чтобы на территории не было посторонних людей, коров и свиней. Последнее особенно актуально ночью.

Организовал экспедицию Тимур (Михайлович) Кармов совместно с Истфаком СПбГУ, РГО и Комитетом по охране культурного наследия Абхазии (с Демуром Семёновичем во главе).

Из Адлера мы за 400 целковых добрались на частнике до границы на реке Псоу, отстояли приличную очередь, купили за 250₽ страховки (они теперь все стоят одинаково, независимо от того, сколько дней ты там проводишь) и поехали на маршрутке за 150₽ (+ 30₽ багаж) по горному серпантину со скоростью, в среднем, в 110 км/час до Сухума. В Сухуме купили симку Аквафона, попутно у Корогодина украли сумку (которую затем нашёл Демур Семёнович).

Время до вечера мы провели, загорая на пляже и наслаждаясь кофе по 25₽ за чашку (+ ещё конфетка!) в кафе на набережной. Затем Демур Семёнович на УАЗике привёз нас в лагерь, где мы с Корогодиным распаковали палатку и легли спать, так как стемнело, а мы устали.

Так прошёл первый день в Абхазии.

Тут мягкий климат, чудесная природа и чистейшее, прозрачнейшее море (по крайней мере, в Очамчирском районе, в котором пока немного туристов). Жара здесь переносится несравнимо легче, чем в Вологде, или, тем более, в Питере.

В Сухуме запомнились три «вещи»:

- пустынная набережная с уже упоминавшимся мною кафе;

- до сих пор стоящие «простреленными» многоэтажные дома, следы от пуль 92–93 гг. на стенах которых прекрасно видны;

- обилие «лежачих полицейских» на дорогах. Они понатыканы там через каждую сотню метров.

Что ещё интересного в Сухуме: не виданные мною прежде новые оранжевого цвета светодиодные светофоры и мусорные баки с надписями на русском и абхазском. Табличек с названиями улиц там очень мало, а сами названия весьма сложнопроизносимы для меня. Ещё по улицам города ходят древние троллейбусы, стоящие, как уверяют знающие люди, что-то около 3₽ за проезд. Сохранились и обрывки трамвайных проводов, правда, сами рельсы давно разобраны и закатаны в асфальт.

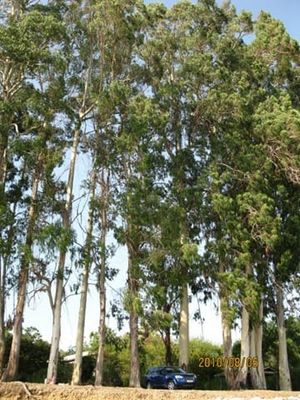

Что касается местечка, где стоял наш лагерь, села Кындыг, то раньше это было весьма большое и богатое село, теперь же подавляющее большинство домов там пустует, в садах бродят полудикие свиньи и низенькие рыжеватые коровёнки (и те и другие ведут бродячий образ жизни, домой приходят только на ночь). Коровы в Абхазии — это вообще нечто: они тут ходят везде, как в Индии, особенно бурёнки любят ошиваться вдоль дорог и, собственно, на них. Демур Семёнович называет их «коровы асфальта». Есть в Кындыге и кладбище, большинство могильных камней на котором перевёрнуто, на некоторые могилы аккуратно свалены спиленные эвкалипты, растущие здесь повсеместно, некоторые могилы вовсе разрыты. Вся земля рыхлая, поскольку по кладбищу бродят свиньи. Выглядит всё это жутковато: так и ждёшь, что земля разверзнется, и оттуда высунется «скелетистая» рука…

В селе есть пансионат «Эвкалиптовая роща», близ него держит свою лавку тётя Света, которую мы поначалу прозвали бабкой; метров через тридцать от неё то же самое продаёт дед. Мы шутили, что они — одна семья, но ведут раздельный бизнес. Вино обычно покупали у дедушки, всё остальное — у тёти Светы.

Поскольку после обеда делать было нечего, то мы ходили в село за покупками (препаршивое вино и замороженные мандариновый сок), а также гуляли по Кындыгу. Зашли один раз к зданию местной администрации, рядом с ним — постамент с вечным огнём в память о войне. Фигуры на «фризе» весьма экспрессивны и похожи на стилизацию чего-то такого древнешумерского-аккадского. Есть там и бетонный Солдат, впрочем без лица, видимо, расстрелянного из автомата во время войны.

Пока мы гуляли по селу — ели фрукты и ягоды в бесхозных садах, т.о., получался своеобразный фруктовый полдник.

Лагерь наш расположился в эвкалиптовой роще на берегу моря, поэтому чудесно пахло эвкалиптами и всегда был слышен шум прибоя. По вечерам мы жгли костры на берегу, пили вино и смотрели на яркие-яркие южные звёзды и Млечный Путь. Только в Абхазии я понял, почему он так назван… Смотрели, как падают звёзды — под конец я загадывал только одно желание, но и то какое-то размытое и неопределённое, как на Новый Год, когда куранты бьют, а что загадать, ты ещё не решил. Потом мы купались в ночном море и от наших движений светился планктон и вспыхивали медузы…

Комментарии

Последняя правка: 15.11.2025